Христа Спасителя был заново воссоздан в 90-х годах. Первое сооружение собора датируется XIX веком, его построили в память о воинах русской царской армии, погибших в заграничных походах и Отечественной войне 1812 года. Далее мы подробно рассмотрим время работы храма Христа Спасителя», а пока окунемся немного в его историю, чтобы понять, какие исторические события происходили вокруг этой обители.

Строительство

Проектировал оригинал храма архитектор К. А. Тона. Первый камень был заложен в конце сентября 1839 года. Храм строился 44 года. Освятили его в конце мая 1883-го. В самом начале 30-х, когда началась сталинская реконструкция города, храм был взорван. Заново его отстроили за 3 года (с 1994-го по 1997-й).

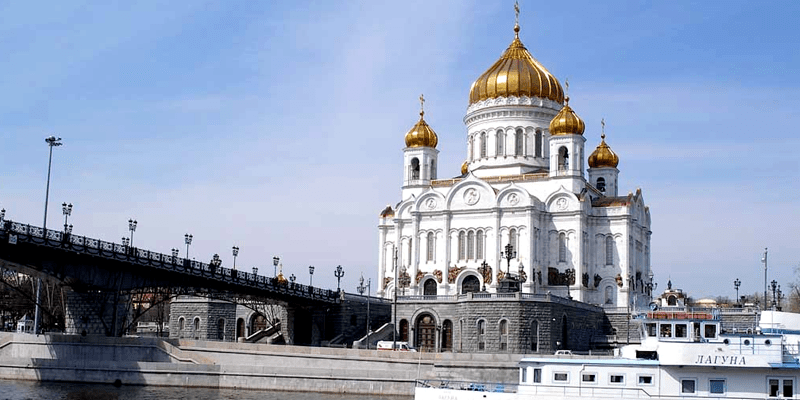

Теперь он стоит во всем своем великолепии и является Патриаршим подворьем. Этот храм - самый крупный в России, он может вмещать в себя до 10 000 людей. Собор имеет форму равностороннего креста шириной 80 м. Высота с куполом составляет 103 метра. Ему определили быть построенным в В нем расположены три предела. Храм был освящен 6 августа 1996 года.

Задумка

Любой прихожанин может свободно посетить храм Христа Спасителя. Время работы этого собора будет удобным для всех. Надо отметить, что задумка заключалась в воссоздании старинной традиции обетных храмов, которые создавались в знак благодарения и вечного поминовения погибших.

Император Александр I, когда были изгнаны наполеоновские солдаты, подписал указ от 25 декабря 1812 года о том, чтобы в разрушенной Москве в первую очередь была построена церковь. В 1814 году в проекте были поставлены сроки, чтобы в течение 10-12 лет построить храм во имя Христа Спасителя. Проект составил 28-летний Карл Витберг - не архитектор, а художник, масон и лютеранин. Он получился уж очень красивым. Чтобы иметь возможность заниматься этим проектом, Витберг стал православным. Место подготовили на Воробьевых горах, где раньше располагалась загородная царская резиденция - Воробьевский дворец. На строительство решено было потратить 16 млн рублей. В середине октября 1817 года в честь победы над французами (к пятилетию) и был заложен первый храм на Воробьевых горах.

Результат

В постройке участвовали 20 000 крепостных. Сначала темпы строительства были высокими, но потом из-за доверчивости Витберга, не имевшего опыта руководителя, строительство стало задерживаться, деньги начали уходить неизвестно куда, а растраты вылились в сумму приблизительно в один миллион рублей.

Когда в 1825 году пришел на трон царь Николай I, строительство было приостановлено якобы из-за неустойчивости почвы, а руководители пошли под суд за растраты и были оштрафованы на 1 млн рублей. Витберга выслали, конфисковав все его имущество. Некоторые историки, однако, считают Витберга человеком честным, он был виноват лишь в своей неосмотрительности. В ссылке он пробыл недолго, впоследствии его проекты использовались при постройке православных соборов в Тифлисе и Перми.

Новый проект

Тем временем Николай I в 1831 году назначает архитектором К. Тона. Новым местом была выбрана Волхонка (Чертолье). На этом месте тогда стоял Алексеевский женский монастырь, который перевели в Ходила потом молва, что недовольная игуменья обители предсказала: «Сему месту быть пусту».

В мае 1883 года храм освятил митрополит Московский Иоанникий в присутствии царя Александра III. Прошли годы, и в 1922 году новая власть отдала храм обновленцам. В 1931 году было заседание ЦИК СССР, где было решено и на его месте выстроить Дворец Советов. Прошло еще несколько десятилетий, и отношение государства к церкви смягчилось. К 1000-летию Руси было решено отстроить новый собор. И он в самые кротчайшие сроки был возведен. II на праздник Преображения 6 августа 1996 года освятил храм и провел в нем первую литургию. Теперь мы можем любоваться этим гениальным шедевром.

время работы

Сегодня много туристов, верующих и неверующих, едут в собор, потому что его масштабы и история действительно впечатляют. Многих интересует время работы храма Христа Спасителя. Он работает без выходных, и богослужения здесь проходят с учетом праздников и назначенных торжеств.

- Время работы храма Христа Спасителя для богослужений - с 9-00 до 19-00.

- Литургия в обычные дни начинается в 8-00, а вечерняя - в 17-00.

- В субботу утренняя служба - в 9-00; всенощное бдение - в 17-00.

- Воскресная утренняя - в 10-00; всенощное бдение - 17-00.

Чтобы точно ознакомиться со временем работы храма Христа Спасителя, необходимо зайти на его официальный сайт. В церкви много святынь, среди которых есть частицы ризы Иисуса Христа и Богородицы, частица мощей Андрея Первозванного, глава Иоанна Златоуста.

Храм Христа Спасителя - когда он был основан и какая его история? Правда ли, что сейчас это самый высокий православный храм в мире? Как выглядел первый храм Христа Спасителя и когда он был разрушен? Кто архитектор храма Христа Спасителя? Где этот собор расположен в Москве?

Отвечаем на все самые популярные вопросы и рассказываем самые важные факты!

Храм Христа Спасителя: кратко самое основное

Нынешний храм Христа Спасителя в Москве - по сути, третий.

Первый храм Христа Спасителя - спроектировали в 1817 году . Выглядеть он должен был совсем иначе, чем нынешний (причем - устрашающе иначе), и стоять он должен был совсем в другом месте. Его строительство остановилось, едва начавшись.

Второй - был воздвигнут в 1883 году , выглядел почти в точности, как нынешний, и был разрушен советскими властями в 1931 году.

Нынешний храм Христа Спасителя был достроен к 2000 году.

Храм Христа Спасителя - размеры

Это один из крупнейших православных храмов в мире, а по высоте - и вовсе первый из всех.

Высота храма Христа Спасителя - 103 метра, это почти 40 этажей в жилом доме. (кроме него, выше ста метров только Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге и, по некоторым данным, Троицкий собор Цминда Самеба в Тбилиси)

По вместительности (10 000 человек) он входит в пятерку в мире.

По площади - 60 на 60 метров - этот величественный храм тоже один из крупнейших в мире (крупнее: Цминда Самеба в Тбилиси - 77 на 65 метров; и храм святого Саввы в Белграде - 91 на 81 метр).

При этом, первый храм Христа Спасителя должен был быть еще более масштабным сооружением, и совершенно иным по архитектурному стилю.

Первый храм Христа Спасителя

Высота храма Христа Спасителя сейчас - 103 метра. Впечатляет. Но высота собора, который планировался изначально в XIX веке, предполагалась еще больше - 240 метров!

И должен это был быть, даже, не столько храм, сколько памятник о погибших солдатах в войне 1812 года. Целый комплекс, который включал в себя и собор, и инфраструктуру вокруг - колоннады, пантеоны (в том числе - монархам).

Похож он был на православный храм? Нет, совершенно. Его, даже, спроектировал не православный человек, а лютеранин Карл Витберг (хотя, ради того, чтобы стройка состоялась, он все-таки перешел в православие).

Как всё это вообще могло случиться?

Возможно, потому что Александр I, который объявлял конкурс, был поклонником западной архитектуры? Как раз при нем был разработан проект Исаакиевского собора, который тоже ничего общего с русской традицией не имеет…

Возведение храма Христа Спасителя было остановлено еще на стадии фундамента. Отчасти, потому что были крупные просчеты в организации, отчасти - из-за ненадежности почвы, а отчасти - из-за выплывших массовых растрат. Сам Витберг за это был арестован и отправлен в ссылку.

Храм Христа Спасителя до разрушения

В 1837 году началось строительство нового храма Христа Спасителя. Архитектором был Константин Тон (на его счету множество крупных проектов - включая Большой Кремлевский дворец и Оружейная палата, - один из крупнейших архитекторов в истории России).

Тот собор выглядел почти точно так же как нынешний и там же, где нынешний, располагался - на Волхонке, на берегу Москва-реки.

В этом проекте - уже никакой «латинской» архитектуры. Собор огромный, величественный, в некоторых вещах новаторский (а как иначе с такими размерами?), но - абсолютно в духе российский традиций. В это время в России правил уже Николай I. Считается, что он собственнолично выбрал этот проект храма Христа Спасителя.

Этот храм, как и первый проект, был воздвигнут в память о воинах, падших в битвах 1812 года и был в равной степени и храмом, и памятником им, но на этот раз это был именно собор, а не мемориальный комплекс.

Храм Христа Спасителя был взорван в 1931 году: чтобы на его месте построить еще более масштабное сооружение - Дворец советов - поражающее своими размерами архитектурное сооружение с гигантским Лениным и вертолетной площадкой на его руке. Высота планировалась 495 метров - в пересчете на жилые дома это более 150 этажей.

Бассейн на месте храма Христа Спасителя (фото)

Однако строительство Дворца советов не сложилось Причин было много, но все они - исключительно практического свойства, а не мистического (как кто-то верил в народе) - дороговизна, начавшаяся война итд…

В итоге появился открытый бассейн - кажется, самый крупный в Европе. Он был настолько большим, что испарения вызывали коррозию на близлежащих зданиях!

Бассейн на месте Храма Христа Спасителя назывался «Москва». И просуществовал с 1960 по 1994 год.

Нынешний храм Христа Спасителя

Собор, который мы видим сейчас, был открыт 31 декабря 1999 года, а на Рождество 2000-го года в нем была отслужена первая Литургия.

Храм строился исключительно на пожертвования.

Внешне - почти полная копия прежнего храма Христа Спасителя - за небольшими исключениями.

Храм Христа Спасителя вскоре после восстановления.

Храм Христа спасителя - расположение

Храм Христа Спасителя расположен на улице Волхонка, практически на берегу Москва-реки.

Метро возле храма Христа Спасителя - «Кропоткинская», 2 минуты пешком.

Так же можно дойти от станции «Боровицкая» или «Парк Культуры».

Этот и другие посты читайте в нашей группе во

Василий Нестеренко: «Контроль осуществлялся неусыпный»

В Светлую Пасхальную ночь верующие придут на торжественную службу в храмы. Самый большой собор Русской православной церкви, храм Христа Спасителя, примет около 10 тысяч человек.

Его судьба оказалась трагичной. В ХIХ веке храм строили на протяжении 44 лет. А в разгар сталинской реконструкции города 5 декабря 1931 года его взорвали.

Заново собор был отстроен в 1994-1997 годах. Роспись внутри храма занимает около 22 тысяч квадратных метров, из которых около 9 тысяч — позолочены.

О том, как воссоздавалось живописное убранство храма и как во многом повторились события в жизни современных художников и мастеров ХIХ века — накануне Воскресения Христова рассказал «МК» народный художник России, действительный член Российской академии художеств Василий НЕСТЕРЕНКО.

Фото из личного архива

— Как было принято решение о росписи храма Христа Спасителя?

— Я помню, как начали восстанавливать собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади. На месте древней святыни был поставлен общественный туалет. И вдруг на месте туалета начали строить храм. Это было чудо. Я каждый день ходил смотреть, как возводятся сначала стены, потом устанавливается купол… Это было настолько удивительно, что тогда я поверил, что, может быть, когда-нибудь восстановят и храм Христа Спасителя. Ведь что говорилось у нас? Храм не представляет собой художественной ценности. Вот в чем было иезуитство, ложь искусствоведов, лжеученых, которыми так богата наша великая страна. Как же не представляет, когда лучшие художники, лучшие скульпторы, лучшие архитекторы принимали участие в этом всенародном деле! Да еще и посвященном такому событию, как освобождение от наполеоновского нашествия. Как символ он был построен. Как символ его разрушили. И как символ его восстановили.

Воссозданный храм Христа Спасителя ведь долгое время стоял с абсолютно белыми стенами. Было стойкое мнение, что храм расписать нельзя, нет таких художников, которые смогут повторить росписи ХIХ века. Предполагалось, что будут идти иконы по нижнему ряду, и все. Я помню концерты Мстислава Ростроповича под белыми стенами и сводами. И вот неожиданно для всех патриарх Алексий Второй 27 февраля 1997 года принимает решение о воссоздании внешнего и внутреннего убранства храма Христа Спасителя в том виде, каким он был в ХIХ веке. И ведь повторилось все вплоть до мелочей.

Фото из личного архива

Например, в том, первом храме, пол был из мрамора, яшмы и камней, привезенных из стран, проигравших войну 1812 года, — Франции, Италии. Из тех же каменоломен поступал мрамор на пол и стены нового храма.

— Как проходил конкурс на право расписывать храм?

— Вся художественная Россия зашевелилась: кто будет расписывать? Конкурсов было несколько. Была большая комиссия, которую сначала возглавлял митрополит Ювеналий, потом архиепископ Орехово-Зуевский Алексей. В нее входили как искусствоведы, технологи, так и представители церкви и Академии художеств. Нам давали конкурсные задания. Весь 1998 год я провел в жесточайшей борьбе за право расписывать этот храм, хотя с самого начала мне было сказано, что мои работы одни из лучших. Говорят, если твоя работа сделана, но у тебя не было искушения, то есть трудностей, значит, твоя работа не принята. А если ты для церкви работал и у тебя было много проблем, много сложностей и ты их преодолел, то твоя работа принята. Весь год я делал колоссальные подготовительные работы. Помню, «Евангелиста Матфея» написал маслом на холсте в натуральную величину, пять метров в высоту. Одно время была идея наклеивать на стены холсты, но она не была поддержана. У меня эту роспись приняли без единого замечания. Вот так мы готовились к «выходу на стены».

Меня часто спрашивают, кто же расписал храм, кто эти достойные люди? Знаете, Бог сам определил, кто достоин. По итогам конкурсов кому-то предлагалось очень многое, в результате они не сделали ничего. Другим досталось мало, но сделали они много. И это определялось отнюдь не комиссией. В конечном итоге получилось так, что храм расписали те, кто искренне этого хотел, был хорошим мастером-художником и не искал своего — госпремий или денег. Девиз храма ведь: «Не нам, не нам, но имени Твоему».

Основная часть храма была расписана москвичами. Была еще большая группа художников из Санкт-Петербурга, Ярославля, Пскова.

Фото из личного архива

«Контроль осуществлялся неусыпный»

— Какой фронт работ был определен вам?

— Я восстанавливал четыре росписи: две по 15 метров — «Крещение Господне» и «Вход Господень во Иерусалим» и одну сдвоенную — «Воскресение Христово» и «Апостол Матфей». Она в высоту 23 метра — восьмиэтажный дом! Потом писал иконы, работал в трапезной.

— Как удалось добиться точности? Скопировать ведь можно, когда имеешь перед глазами оригинал, но, насколько известно, никакого наглядного материала практически не осталось?

— Сохранилась картина Клагеса «Внутренний вид храма Христа Спасителя», где можно увидеть некоторые росписи. Были также черно-белые фотографии размером с почтовую открытку. Качество такое, что больше, чем формат А4, не увеличишь. А нужно было воссоздавать колоссальные росписи по 10, 15 и более 20 метров. Свидетельств о цвете росписи не было. Некоторые вещи вообще не были отсняты.

— Цензоры контролировали, наставляли? Или у вас были полностью развязаны руки?

— Когда начали работать, постоянно ходили комиссии. В одной из них присутствовал художник-священник, Отец Герасим, который в детстве был прихожанином первого храма Христа Спасителя. Контроль осуществлялся неусыпный. Придирались ко всему. А у нас были только черно-белые фотографии, практически — композиционные схемы, а роспись нужно было разогнать на 20 метров. Тимпаны (внутреннее поле фронтона. — Авт.) были по 5-15 метров каждый.

Фото из личного архива

У меня сдвоенная роспись «Воскресение Христово» и «Апостол Матфей» была в высоту 23 метра. Отвес не опустишь, так как это полусвод, полусфера. А надо было соблюсти пропорции, цветовое и тональное напряжение… Найти свои складки, свои руки, свои лики… В ХIХ веке росписи знаковых храмов, например, Владимирского собора в Киеве, храма Христа Спасителя, повторялись. Каждый из нас изучал их. Говорили, там-то есть определенная роспись, собирались, ехали смотреть.

— Насколько сложно было отказаться от собственного «я» и перевоплотиться в художников ХIХ века?

— Очень сложно, потому что у каждого художника своя манера, свой почерк. В ХIХ веке все ведь тоже происходило достаточно напряженно и трагично, ломались копья, такие душераздирающие истории были. Например, один великий художник сделал роспись барабана (цилиндрической или многогранной части здания, которая служит основанием для купола. — Авт.), пришел император и сказал, что ему не понравилась его работа. Художнику заплатили и стали сбивать роспись. Он умер от горя.

— Так и было. Это говорит о том, какие искушения были в ХIХ веке. Предполагалось, что «Явление Христа народу» будет росписью храма Христа Спасителя. Работая над картиной, Александр Андреевич Иванов исполнил свыше 600 этюдов с натуры. Он был знаком с архитектором храма Константином Тоном. Но получилось так, что Иванова не пригласили.

Сейчас, слава богу, никто не умер. Но степень накала страстей была похожа.

Фото из личного архива

Мне посчастливилось восстанавливать две росписи Семирадского, две росписи Сорокина — прославленных мастеров ХIХ века. Когда в 80-е годы я учился в московской средней художественной школе, фамилии Семирадского и Сорокина, которые расписывали храм, не были широко известны. Помню, кто-то принес книгу — и мы тайком смотрели их росписи. Тогда же отметили: ничего себе, какие интересные композиции. И так мастерски исполнены, а художники не известны. Это был непознанный для нас пласт.

Кто бы мог подумать, что спустя годы я буду восстанавливать роспись «Воскресение Христово», которая так поразила меня в детстве.

Надо было перевоплотиться в человека ХIХ века. Это была по-своему научная работа, творческий диалог. Я проживал их жизнь, испытывал тебе же чувства, что и Семирадский, и Евграф Сорокин в свое время. Многое в наших биографиях повторилось.

Помимо «Воскресения Христово», мне неожиданно предложили сделать еще две огромные росписи: «Вход Господень во Иерусалим» и «Крещение Господне». Эти работы изначально были даны другому художнику, но он отказался по каким-то своим причинам. Согласно письмам Семирадского, у него было то же самое. Тогда эти две росписи также были отданы сначала другому художнику. Семирадский был в Италии, к нему пришла срочная депеша с просьбой заняться двумя этими росписями. Спустя годы история повторилась.

Фото из личного архива

Когда храм в ХIХ веке был уже весь расписан, Семирадский сидел на западном тимпане и доделывал «Вход Господень во Иерусалим». Он заканчивал работу последним, ему говорили: «Генрих Ипполитович, ну сколько можно сидеть? Вот-вот придет император». А он все доделывал. То же самое было и у меня. Уже были разобраны леса. Я приплачивал, чтобы их поднимали на ночь, с тем чтобы залезть и доделать «Вход Господень во Иерусалим». Настолько повторилась история.

«Господь видел желание, видел труд, стремление и помогал»

— У вас краски были те же, что и в ХIХ веке?

— Расписывали маслом. Художники ХIХ века добавляли воск в краску, в результате росписи опадали и разрушались. Мы уже сами росписи покрывали воском. Была сохранена специальная технология с добавлением лака и растворителя, которая называется вощением.

— В ХIХ веке храм Христа Спасителя расписывался десять лет. Как вам удалось управиться за 7,5 месяца?

— Господь видел желание, видел труд, стремление и помогал! Мы работали с 15 апреля по 25 ноября. Осмыслить и понять, как мы это сделали за такой короткий срок, — невозможно.

Фото из личного архива

В ХIХ веке ведь трижды снимали леса, чтобы увидеть картину целиком. Главная задача была не просто хорошо сделать роспись, а чтобы она сочеталась с работой других мастеров, а также с орнаментами. Должен быть целостный ансамбль. У нас не было возможности снимать леса.

Я, например, делал четыре огромные росписи одновременно без каких-либо помощников, одной рукой, перебегая с одного места на другое. При этом в храме продолжались строительные работы, ходили-скрежетали лифты, где-то выдирали гвозди… Мне было 33 года. Работал по 14 часов. Позволял себе короткий сон и опять спешил в храм.

Росписи были сделаны. На следующий год я делал четыре Богородичные иконы, Плащаницу для главного престола, пять картин на евангельские сюжеты в трапезной патриарха и десять видов монастырей в аванзале Зала церковных соборов. Нет большей радости, чем прийти в храм, который расписан тобой и который уже живет своей жизнью.

— Вам заплатили за работу?

— Что-то заплатили. Господь, если ты не думаешь о деньгах, дает тебе ровно столько, сколько тебе требуется. И так было с каждым, кто работал над росписями в храме Христа Спасителя. Надо было что-то человеку получить, и он это получал. Тем, кто искал денег, как раз ничего и не досталось.

— Вы писали портреты Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго. Можете вспомнить, как над ними работали?

— Он был очень скромным человеком, не любил парадных портретов. Больше всего я запомнил его глаза. У него был удивительный взгляд, бывало, он стоял в храме, смотрел на всех, а каждому казалось, что он смотрит именно на него. Такая вот невероятная любовь была у него в душе и в сердце.

Я с ним был вместе 12 лет. Патриарх открывал мои выставки. Мы часто встречались в Марфо-Мариинской обители. Всякий раз было огромное желание постоять с ним рядом. В такие минуты я забывал, что у меня были какие-то дела, настолько мне было хорошо.

— Всех хочу поздравить словами «Христос Воскресе!», в эти дни нет смерти, нет грехов, нет печали о собственном несовершенстве, а только одна радость о воскресшем Спасителе. Это касается всех. Пасхальной вам радости!

П

олное название - Кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве.

Увы, существующее здание новодельное. Оригинал храма был воздвигнут по проекту архитектора К. А. Тона. Он был заложен 23 сентября 1839 года и возведён в традициях русско-византийского стиля. Как ни странно, но этот храм появился исключительно благодаря воровству и распилу того времени...

В 1814 году был проведён международный открытый конкурс с участием знаменитых архитекторов. Победил проект 28-летнего Карла Витберга. Его храм был втрое больше существующего (высотой 240 метров), включал Пантеон погибших, колоннаду (600 колонн) из трофейных пушек, а также памятники монархам и видным полководцам. Немного похож на приплюснутый Исаакий.

Разместить сооружение было решено на Воробьёвых горах. Средства на строительство выделили огромные: 16 млн рублей от казны и немалые народные пожертвования. Строительство начали в 1817 году, в пятилетнюю годовщину ухода французов из Москвы. Стройка вначале шла энергично (в ней участвовали 20 000 подмосковных крепостных). Директором строительства был назначен сам Витбергкоторый опыта не имел, должного контроля не вёл, к подрядчикам относился излишне доверчиво. За первые 7 лет не удалось завершить до конца даже «нулевой цикл», а деньги закончились.

По восшествии на престол Николая I строительство пришлось остановить, потому что деньги просто осваивались, а храм не строился. Витберг и руководители строительства были обвинены в растратах. Процесс длился 8 лет. Подсудимых оштрафовали на миллион рублей Витберга сослали в Вятку, а всё его имущество было конфисковано.

Новый храм строился уже под жестким контролем. Первый камень для закладки был привезён с места прежней закладки на Воробьёвых горах. Как и его не украли, даже странно. Храм строили 44 года. Не смотря на более скромные размеры, в свое время это был самый большой храм в России. В плане храм выглядит как равносторонний крест около 80 м шириной.

Высота храма с куполом и крестом составляет 103 м (на 1,5 м выше, чем Исаакиевский собор). Роспись внутри храма занимает около 22 000 м2

Идея построения храма-памятника была впервые высказана в декабре 1812 года генералом П. А. Кикиным, весьма близким к императору Александру I (ниже на картине).

Тайный советник и архитектор К. А. Тон.

Портрет работы Карла Брюллова

Здание храма было разрушено в разгар сталинской реконструкции города 5 декабря 1931 года. Заново отстроен в 1994—1997 годах. 13 июля 1931 года состоялось заседание ЦИК СССР под председательством М. И. Калинина.

На этом заседании было принято решение: «Местом для строительства Дворца Советов избрать площадь храма Христа в гор. Москве со сносом самого храма и с необходимым расширением площади».

В 1930 году поэт Николай Арнольд написал о готовившемся разрушении храма:

Прощай, хранитель русской славы,

Великолепный храм Христа,

Наш великан золотоглавый,

Что над столицею блистал…

…Нет ничего для нас святого!

И разве это не позор,

Что «шапка золота литого»

Легла на плаху под топор.

Храм был взорван...

Так бы "Дворец советов" выглядел сегодня... но не сложилось. Может и к лучшему, фашисты его обязательно бы разрушили.

В 1960 году на месте собора появился открытый плавательный бассейн «Москва», просуществовавший до 1994 года. Бассейн был открыт круглый год, даже зимой и над всем сооружением постоянно стояла стена из пара. Это даже являлось причиной коррозии у соседних зданий.

Фото (С) http://varlamov.me/img/--/800_e549566d915f614a235b53c135ef72b4.jpg

Ходило много слухов потому что тут много тонуло людей, особенно зимой. Якобы работала черная секта "топителей"...

В апреле 1988 года в Москве была организована инициативная группа за воссоздание храма Христа Спасителя, одной из движущих идей была идея покаяния. В 1994 году было начато строительство. Проект нового храма выполнен архитекторами Михаилом Посохиным, Алексеем Денисовым и др.

Фото (С) Игорь Пальмин 1996г.

Завершал проект Зураб Церетели, который отступил от первоначального проекта Денисова, утверждённого московскими властями и наваял там кучу разных скульптур вокруг храма и даже на крыше. На белокаменных стенах появились не мраморные (некоторые оригиналы сохранились), а бронзовые горельефы.

К 1999 году новый храм Христа Спасителя был сооружён как условная внешняя копия своего исторического предшественника: сооружение стало двухуровневым, с храмом Спас-Преображения в цокольном уровне. Ныне храм имеет статус Патриаршего подворья.

9 декабря 2008 года здесь состоялось отпевание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 27 января 2009 года на Поместном соборе, проходившем в стенах храма, был избран новый Святейший Патриарх Московский и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме состоялась интронизация Святейшего Патриарха Кирилла. В храме происходили прощания с Георгием Свиридовым, Борисом Ельциным, Мстиславом Ростроповичем, Игорем Моисеевым, Людмилой Зыкиной, Сергеем Михалковым, Вячеславом Тихоновым, Галиной Вишневской, Еленой Образцовой, Валентином Распутиным, Андреем Карловым.

В храме Христа Спасителя постоянно находятся: частица Ризы Иисуса Христа, частица Ризы Богородицы, частица мощей апостола Андрея Первозванного, глава святителя Иоанна Златоуста, частицы мощей святителей Петра, митрополита Московского и Ионы, митрополита Московского, святых благоверных князей Александра Невского и Михаила Тверского, преподобной Марии Египетской, один из чудотворных образов Владимирской Божией Матери, чудотворный образ Смоленской-Устюженской Божией Матери, икона Рождества Христова, привезённая патриархом Алексием из Вифлеема и др...

На днях зашел на официальный сайт храма, а там... "Осторожно мошенники!" Респект РПЦ - самокритично...

Скан официального сайта храма.

Но храм красив! Настоящее украшение Москвы.

Фото (С) http://cdn.e96.ru/assets/images

Инфа, картинки и фото (С) интернет.

Храм Христа Спасителя - главный кафедральный собор Русской православной церкви. Трудно найти еще один такой храм, который имел бы столь трагическую и удивительную судьбу.

История Храма Христа Спасителя в Москве

Закладка первого Храма состоялась в 1817 году. Предшествовал этому событию Указ Императора Александра I о возведении Храма в «Благодарность Богу за спасение России в Отечественной войне 1812 года и в ознаменование победы русской армии над Наполеоном».

Лучшим проектом был признана работа архитектора Карла Витберга. Эталонами для нового храма служили собор святого Петра и Пантеон в Риме. По первоначальному замыслу храм должен был располагаться в Кремле, но царь отверг это предложение. Было решено, что храм будет стоять на Воробьевых горах.

Храм должен был иметь огромный округлый купол, а вся композиция - форму пятиглавого креста. Работы были приостановлены по двум причинам: во-первых, прекратилось финансирование, так как император скончался; во-вторых, гора, на которой восстанавливался храм начала оседать. В 1835 году Витберг был сослан в Вятку.

Спустя несколько лет брат Александра Николай I решает осуществить проект постройки храма в честь освобождения России от наполеоновских захватчиков. Был разработан совершенно новый план строительства, которым занимался Константин Тон. 27 июля 1839 года началась кладка фундамента из камня. Храм Христа Спасителя спроектирован Тоном по образцу древнерусской соборной церкви, предполагающей сочетание величественного и одновременно традиционного.

Император повелел возвести храм в районе древнего Чертолья - на месте женского монастыря. Во время строительных работ в земле были обнаружены кости мамонта, что сочли хорошим предзнаменованием. Был объявлен сбор пожертвований на строительство. Сорок четыре года, на протяжении всего строительства, продолжался сбор народных пожертвований.

Работа над горельефами продолжилась без малого 20-лет, до 1863 года. Проект интерьера храма впервые был пересмотрен в 1854 году, когда решено было отказаться от отделки в стиле классицизма и выполнить его в соответствии с характером фасадов - в византийском стиле. Всего для фасадов храма Христа было исполнено 60-горельефов. Из них внизу - 8 многофигурных и 40 фигур по сторонам входов и окон, 12 икон в верхней части фасадов храма. Большая часть работ была выполнена скульптором А. В. Логановеким, наименьший объём работ для храма Христа был выполнен Петром Карловичем Клодтом.

Наконец, в мае 1883 года храм был освящен.

В храме Христа Спасителя проходили все главные юбилеи и торжества. Здесь отмечались такие крупные события, как празднование 500-летия со дня рождения Сергия Радонежского, гоголевские дни, приуроченные ко дню открытия памятника великому писателю. Сразу после освящения, храм Христа Спасителя превратился в один из главных центров религиозной жизни Москвы. Рождество Христово, отмечаемое 25 декабря по старому стилю (7 января - по новому), было главным праздником в храме.

Жизнь храма Христа Спасителя составляла неотъемлемую часть не только религиозной жизни Москвы и ее быта. Она была также частью ее культуры и общественно-политической жизни.

30 мая 1912 года возле храма был торжественно открыт Памятник Александру III. Памятник изображал императора, восседающего на троне со всеми царскими регалиями - со скипетром и державой в руках, с короной и порфирой - пурпурной мантией монарха. На пьедестале была высечена надпись: «Благочестивейшему Самодержавнейшему Великому Государю нашему императору Александру Александровичу Всея России. 1881 - 1884».

После окончательного установления советской власти в начале ХХ века в городе принято решение о переименовании некоторых улиц и площадей. Соборную площадь переименовали в Красную В 1929 году был закрыт собор. Здание храма было передано для оборудования в нем Дома культуры. С него сняли купола, и на центральной башенке стал развеваться красный флаг. Вокруг него был разбит сквер, который стал носить имя В. И. Сталина. Работал Дом культуры недолго: по приказу властей храм был разрушен серией мощных взрывов в 1931году.

Мрамор из разрушенного храма использовали для отделки станций метро «Кропоткинская» и «Охотный ряд», каменные скамейки установили на станции метро «Новокузнецкая». Крошкой, в которую превратили плиты с именами героев, посыпали дорожки в городских парках. В 1958-м году на месте котлована с сохранившимся фундаментом появился бассейн «Москва».

После Перестройки, в 1989-м году, в сквере у бассейна появился деревянный крест и ящик для пожертвований. В 1994 году правительством Москвы было принято решение о воссоздании храма Христа Спасителя в прежних архитектурных формах. Закладка состоялась 8 января 1995 года. Проект был подготовлен архитектором Денисовым и инженером Фадеевым.

Сегодня храм занял свое законное историческое место.

Особенности строения и внутреннего интерьера Храма Христа Спасителя в Москве

Храм Христа Спасителя - один из самых грандиозных в истории не только отечественного, но и мирового искусства, примеров синтеза разных видов изобразительного искусства.

К равностороннему кресту примыкают угловые пилоны, благодаря которым храм по форме представляет собой наложенный на крест квадрат. Центральная башня окружена 4 небольшими выступами. На них установлены 14 колоколов общим весом более 64 тонн. Внизу можно увидеть 20 заостренных к верху арок - 3 на фасадах здания и 2 на углах в выступах.

Главным фасадом христианского храма всегда считался западный. Скульптуры наверху в медальонах изображали святых, благословляющих входящих в храм. По сторонам его в боковых медальонах расположились изображения покровителей императоров. На арке средних ворот можно увидеть нарисованных ангелов с распростёртыми крыльями.

На южной стороне храма, в направлении, где происходили решающие битвы за Москву, разместились изображения, имеющие прямое отношение к событиям Отечественной войны 1812 года. Внизу по сторонам арок трёх крылец южного фасада изображаются события и персонажи из Ветхого Завета.

Восточный фасад храма Христа Спасителя с алтарём обращён к . В центре восточного фасада, наверху в медальоне помещается образ Владимирской Божьей Матери.

На северном фасаде находились рельефы с изображением национальных святых - распространителей христианства на Руси, хранителей её от врагов и их помощников в битвах.

Входные двери храма Христа Спасителя украшены скульптурами и богатым орнаментальным декором. Их обращенные наружу стороны выполнены из бронзы и украшены по эскизам Ф. П. Толстого.

Паперти крылец сделаны из финского мелкозернистого гранита темно- цвета, которым был облицован и наружный цоколь всего храма.

Итогом колоссальных трудов проектировщиков, живописцев и строителей явился великолепный и праздничный интерьер. После долгого перерыва создатели храма возродили золотые фоны.

Большой интерес представляет оформление подкупольного пространства. Центральная часть и площадь малых куполов отведены изображению Бога, ниже - земной жизни Христа, в пересечении находятся иконы Богоматери и святых.

Прямо по оси главного входа в восточной ветви креста находится уникальный иконостас в виде беломраморной восьмигранной часовни. Высота иконостаса храма составляет вместе с шатром 26,6 метра.

Росписи главного алтаря изображают священные картины, повествовавшие о Рождении Спасителя и событиях последних дней его жизни на земле.

Внутреннее помещение храма отделано семью видами мрамора: темно-зеленым с серебристым блеском, темно-красным, итальянским голубым, желтым, черным и красным. Пол храма, включая верхний и нижний обходы, был выложен из ценных камня - лабрадора, сиошенского мрамора и разных пород .

Украшением интерьера служат многочисленные бронзовые детали: оконные рамы, перила, водостоки, люстры, канделябры, двери и кресты. Серебряную утварь, ковры и мебель заказывали лучшим мастерам.

Храм Христа Спасителя сейчас является главным кафедральным собором Русской Православной церкви. Нижняя часть храма действует постоянно, а помещение используется во время торжественных богослужений.

Еда